Foto Lothar Hannß

Das Chronikteam von Groß Nemerow

Im Januar des Jahres 2020 wurde von vier älteren Herren gedanklich der Grundstein für das Schreiben einer Gemeindechronik gelegt. Schon im Februar begannen die ersten Sammlungen von Material, Fotos und Zeitungsartikeln aus vergangenen Zeiten. Eine gute Basis waren und sind die Dokumentensammlungen des ehemaligen Gemeindechronisten Reinhard Schulz aus Groß Nemerow. Die Chronisten besuchten Archive, Museen, erstellten Aufrufe, sprachen mit vielen Einwohnern und Zeitzeugen. Der Bürgermeister der Gemeinde stellte gesammeltes und erstelltes Chronikmaterial aus vergangenen Jahren zur Verfügung. Lothar Hannß, Wolfgang Jürvitz und Reinhard Lietz begannen die ersten mit Fotos und Kopien von Dokumenten aus Archiven und Material von Bürgerinnen und Bürgern unterlegten Textbausteine zu schreiben. Jürgen Stegemann, Erhard Neitzel, Dieter Ewald und viele andere halfen aktiv bei der Aufbereitung von Berichten und Informationen aus den Jahrzehnten vor 1995. Es sind Einwohner unserer Gemeinde von Kindheit an. Leider störten und beeinträchtigen auch weiterhin die gesetzlichen Festlegungen und Regeln für Zusammenkünfte und persönlicher Kommunikation eine normale Arbeit des Teams. Trotzdem konnte unter Einhaltung der Pandemie-Bestimmungen im September 2020, parallel zur Ausstellung der Malergilde des Kulturvereins Groß Nemerow e. V., eine sehr gut besuchte Informationsschau zur Arbeit des Chronikteams im Bürgerhaus in Groß Nemerow durchgeführt werden. Nur durch die großzügige Unterstützung der bisherigen Sponsoren: die Exotronic GmbH, die LKG GmbH, die Agrargenossenschaft e. G. aus Holldorf, Fam. Anette u. Dieter Budeus, die Gemeinde Groß Nemerow, Dr. Anke Klein Nemerow, Dr. Friedhelm u. Sabine Stölting, MdL Frau Dagmar Kaselitz konnte unsere Arbeit soweit voranschreiten und bislang gelingen.

***

Nachbestellung des Buches „Chronik der Gemeinde Groß Nemerow“

Alle bislang bestellten 200 Bücher wurden abgeholt bzw. ausgegeben. Die Arbeitsgruppe der Chronisten wird wegen zahlreicher weiterer Interessenten eine Nachbestellung auslösen. Der Druck und Versand dauern ca. 4 bis 5 Wochen. Sollten Sie Bedarf an einem oder mehrerer Exemplare haben, dann übermitteln Sie bitte Ihren Wunsch (schriftlich, per E-Mail, SMS) jederzeit an: Lothar Hannß, 17094 Groß Nemerow, Am Kösterpuhl 44c, Mobiltelefon: 0172-3043503, E-Mail: lotharhannss@t-online.de

***

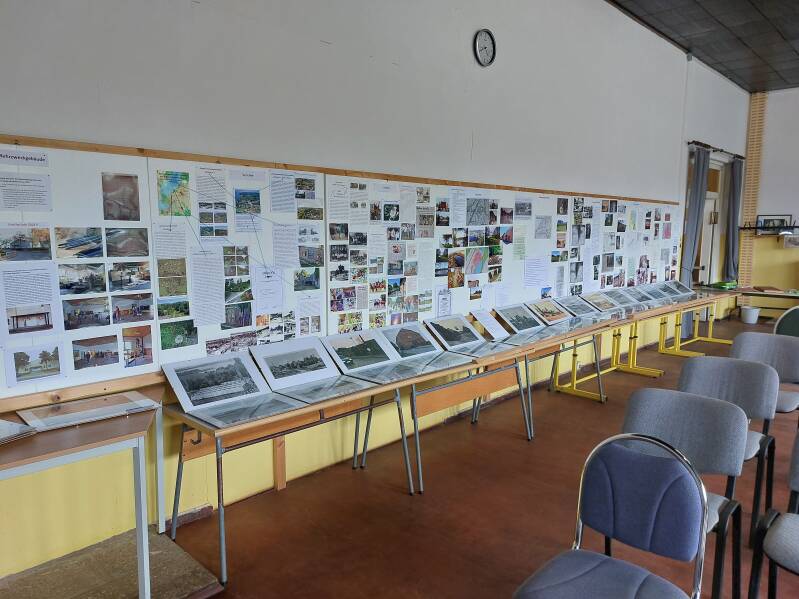

Mehr als 200 Besucher auf der 6. Chronik- und 4. Fotoausstellung 2025

Die Organisatoren der nunmehr schon 6. Chronik- und 4. Fotoausstellung können zufrieden sein. Alle Schulklassen der „anderen Schule“, die Kids vom Kindergarten „Pusteblume“ und Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde, Besucher von nah und fern kamen in das ehemalige

Mehrzweckgebäude (jetzt Gemeindezentrum) um 88 Zeichnungen, 55 Fotos und die Chronikmaterialien anzuschauen und zu bewerten. Darüber hinaus konnte auch das Chronikbuch gekauft werden. Astrid Kort und Matthias Saß halfen tatkräftig beim Aufstellen der Gestelle für die Zeichnungen und die Fotos. Frau Kaelcke aus Neustrelitz brachte alle Zeichnungen an den Tafeln an und nahm selbst mit Fotos an der Fotoausstellung teil. Reinhard Lietz und Wolfgang Jürvitz aktualisierten das Material der Chronikausstellung. In zahlreichen Gesprächen erfuhren die Chronisten immer wieder Neues über Ereignisse der Vergangenheit, bekamen Fotos und Dokumente überreicht und

zeigten den Interessierten Videos aus dem Leben an der Polytechnischen Oberschule Groß Nemerow sowie dem Dorf während der 70er und 80er Jahre. So übergaben die Gebrüder Hormann, ehemals Bewohner eines der Siedlerhäuser an der B 96 alte Fotos und erzählten von Erlebnissen aus der Jugend. Herr Kücken aus Groß Nemerow übergab Fotos von der Gaststätte Nonnenhof, Ahrendshof und Schulanfangsaufnahmen. Frau Heike Riewe, aus dem Raum Wismar angereist, bereicherte unsere Sammlung mit alten Fotos von Hochzeiten vor der ehemaligen Gaststätte Johannes Ewald, mit Fotos von dem Gebäude der Unterförsterei in Zachow und ihrem Opa, dem Förster.

Schulklasse und der KinderGarten beim Besuch der Chronik- und Fotoausstellung 2025

Ausgestellte Fotos und Zeichnungen im großen Raum des Gemeindezentrums

Präsentation des Inhaltes der Chronik und der „Weg zum Chronikbuch“ , Fotos von Lothar Hannß

Hochzeitsbild aus Groß Nemerow, Aufnahme vor Gaststätte Ewald, freundlicherweise übergeben von Heike Riewe, Enkelin des Försters von Zachow

Ansicht der Gaststätte Ewald in Groß Nemerow, freundlicherweise übergeben von Herrn Kücken aus Groß Nemerow

Ansichtskarte mit Aufnahmen der Kirche, der Gastwirtschaft und der Schule aus dem Jahre 1903, geschrieben u.a. durch Hermann Fiebelkorn. Karte aus dem Dorfarchiv Groß Nemerow Zachow, den 21. September 1903 „Glücklich hier angekommen bei schönstem Wetter, morgen Neubrandenburg. Herzliche Grüße Hermann Fiebelkorn, viele Grüße Albert u. Frau

Förster Herrmann Schulz in Groß Nemerow vor seinem Haus. Foto freundlicherweise von seiner Enkelin Heike Riewe zur Verfügung gestellt.

Das Forsthaus in Zachow. Auf dem Foto sind die Großmutter, die Mutter und die Schwester von Heike Schulz abgebildet. Aufnahme entstand am 13.06.1941. Der 13. Geburtstag der Mutter wurde in der Küche gefeiert. Fotos freundlicherweise von Heike Riewe.

Text: Lothar Hannß

***

Dies sind die Vorschläge für die Gestaltung des Einbandes des Chronikbuches der Gemeinde Groß Nemerow

Die Chronisten arbeiten zur Zeit an der Korrektur der Textbausteine des "Geschichtsbuches" unserer Gemeinde. Geringfügige Einarbeitungen sowie das Quellenverzeichnis zu erstellen sind ebenfalls noch zu erarbeiten. Sollten Sie Vorschläge unterbreiten wollen, rufen Sie gern unter der Mobiltelefonnummer 0172-3043503 an oder senden eine E-mail an lotharhannss@t-online.de.

Bearbeitungsschluss ist der 11. Oktober 2024.

Text: Lothar Hannß Fotos: Marion Heuck

***

Spritzenhäuser

Etwas abseits im Dabelower „Oberdorf“ befindet sich ein rechtunscheinbares Gebäude mit etwa quadratischem Grundriss.

Gemeint ist das ehem. Spritzen- haus, ein Baudenkmal aus der Denkmalliste des Landkreises Mecklenburg-Strelitz (Bild 1). Zwar wird das Gebäude derzeit nicht genutzt, hat aber eine interessante Geschichteaufzuweisen.

Bild 1: Dabelower Spritzenhaus

Große Brände, verursacht durch offenes Feuer z.B. zur Beleuchtung, beim Kochen, Wohnungserwärmung oder Blitzschlag und dazu Strohdächer, suchten die Dörfer immer wieder heim. Der Ausbruch eines Brandes führte nicht selten zum Verlust weiter Teile eines Ortes. Später verboten die jeweiligen Landesherren feuergefährliche Bauten, Gewerbe und Einrichtungen und geboten die Beschaffung von Feuerschutzgeräten wie Eimern, Leitern, Haken, Spritzen und die Bereitstellung von Löschwasser. Bereits im 17. Jahrhundert wurden zur Brandbekämpfung Pferd und Wagen eingesetzt. Feuerlöschgeräte und Pferdeställe hatten dicht beieinander zu liegen, um ein schnelles Ausrücken zu ermöglichen. Deshalb wurden zur Unterbringung der Feuerspritze und sonstiger Feuerbekämpfungsgeräte zweckmäßige Spritzenhäuser erbaut. 1712 gab es die erste Feuerordnung für die Stadt Strelitz. Für die Domänen in Mecklenburg-Strelitz wurden zwischen 1760 und 1868 mindestens 13 Feuer-Ordnungen erlassen. Bild 1: Dabelower Spritzenhaus Schon in der Feuer-Ordnung vom 10. Jan. 1786 sind die Aufgaben und Pflichten der Pächter, Schulzen und Bauern geregelt.

Bild 2: Feuer-Ordnung von 1786 (Auszug)

Erstmalig werden Spritzenhäuser zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Feuerlöschgeräte erwähnt. Bereits um 1860 war in einer Feuerordnung des Großherzogs für alle Domanialdörfer festgelegt worden, dass Bauernhöfe mit über 30 ha Land ebenso wie Gewerbeausübende eigene Feuerlöschgeräte in ihren Gebäuden bereitzuhalten haben. Zu dieser Ausrüstung gehörten Einreißhaken und lederne Löscheimer. 1865 verfügte der Großherzog die zentrale Bereithaltung der Feuerlöschgeräte und den Bau von Gerätehäusern. Friedrich Wilhelm Dunckelberg kam 1801 nach Neustrelitz. Er arbeitete dort als Kammeringenieur und Baumeister.1806 wurde er zum Landbaumeister befördert. Bauwerke, wie das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz, Rundkirchen in Hohenzieritz, Gramelow und Dolgen, die Fleether Mühle und die Dorfkirche in Rödlin sind nur einige seiner Arbeiten. Von der Kammer wurde er auch mit kleineren ländlichen Bauten beauftragt, so z.B. mit Spritzenhäusern in verschiedenen Dörfern des Domaniums. Sie scheinen nach einem „Typenprojekt“ ausgeführt zu sein, da sie nur geringe Abweichungen voneinander aufweisen. Es sind einfache kleine verputzte Bauwerke mit abgewalmtem Bohlensparrendach.

An einer Seite befindet sich ein großes Tor, die anderen Seiten sind durch Blenden und kleinere Öffnungen gegliedert. Das Bohlensparrendach, eine französische Erfindung, führte Dunckelberg im Strelitzer Land ein. Mit relativ geringwertigen

Bohlen wurden die aus starkem Holz geschnittenen Sparren unterstützt. So konnten größere Spannweiten überdeckt we den. Diese markante Dachgestaltung findet sich neben Dabelow auch an mehreren anderen Spritzenhäusern wieder. Dunckelberg war von 1802 bis 1820 für Hochbauten zuständig, danach übernahm F.W. Buttel diese Arbeiten. Seine Entwürfe für die Spritzenhäuser könnten aber damals wegen der

„Franzosenzeit“ (1806-1815) erst später realisiert worden sein. Denn Mecklenburg-Strelitz ging aus dem Krieg hoch verschuldet hervor. Die Kosten wurden hauptsächlich auf die Bevölkerung abgewälzt. Zur staatlichen Verschuldung kam auch noch die hohe Verschuldung der privaten Haushalte

(Einquartierungen, Plünderungen und die schlechte wirtschaftliche Lage).

Bild 3: Feldberger Spritzenhaus

So wird der Bau des Spritzenhauses auf dem Feldberger Amtsplatz dem Jahr 1827 zugerechnet (Bild 3). Das Gebäude wurde denkmalgerecht sa- niert und dient seit- dem als Heimatstube. Auch das Spritzen- haus in Groß Nemerow wurde wohl von Dunckelberg entworfen. Nach einer Renovie-

rung 1981 befindet sich in diesem Gebäude ebenfalls eine Hei- matstube mit vielen interessanten Ausstellungsstücken (Bild 4).

Bild 4: Spritzenhaus Groß Nemerow

Das Landeshauptarchiv in Schwerin (LHAS) verwahrt u.a. Dokumente zum Dabelower Spritzenhaus. So wurde damals genau festgelegt, welche Feuerlöschgeräte von den einzelnen Bauern vor- zuhalten waren. Im Bild 5 wurden z.B. die Namen Henseler, Volckmann und Schmidt genannt. Spritzen, Eimer, Leitern und Haken wurden in den nebenstehenden Spalten eingetragen.

Bild 5: In Dabelow bereitzustellende Feuerlöschgeräte nach Namen (Quelle: LHAS)

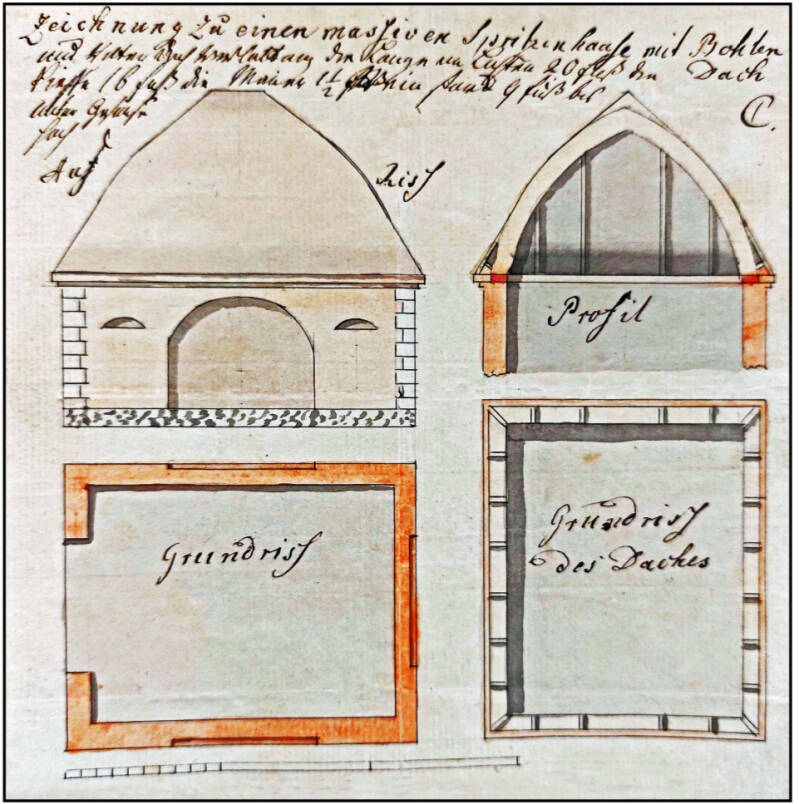

Ebenfalls im LHAS befindet sich die undatierte Zeichnung für ein massives Spritzenhaus mit Bohlensparrendach. Diese könnte das „Typenprojekt“ für die Gebäude in Dabelow, Groß Nemerow, Feldberg und anderen Orten gewesen sein. Aufriss, Grundriss und andere Einzelheiten sind hier gut erkennbar (Bild 6).

Bild 6: Entwurf eines massiven Spritzenhauses, undatiert (Quelle: LHAS)

Der Verfasser versah den Entwurf (oben rechts) mit einer Signatur. Spiegelbildlich ergibt diese ein D (Bild 7). Das könnte ein Hinweis auf Dunckelberg sein. Das Dabelower Spritzenhaus (auch Feldberg, Groß Nemerow und andere) könnte nach diesem Entwurf realisiert worden sein. Allerdings konnten bisher keine gesicherten Daten zum Jahr der Realisierung dieser Gebäude gefunden werden.

Bild 7: Verfasser-Signatur

Das Dabelower Spritzenhaus (auch Feldberg, Groß Nemerow und andere) könnte nach diesem Entwurf realisiert worden sein. Allerdings konnten bisher keine ge- sicherten Daten zum Jahr der Realisierung dieser Gebäude gefunden werden. Abweichend von den realisierten Spritzenhäusern in Feldberg und Groß Nemerow und zur Entwurfszeichnung (Bild 6) sind im Dabelower Spritzenhaus keine Wandöffnungen vorhanden. Das ist eine Besonderheit, die eine künftige Nutzung des Gebäudes stark einschränkt. Die Öffnungen trugen schon damals dazu bei, die eingelagerten Gerätschaften vor Beeinträchtigungen zu schützen (z.B. Schimmelbefall der Leder-Eimer). In Absprache mit der Denkmalbehörde sollte ggf. geprüft werden, ob ehemals vorhandene Öffnungen später zugesetzt wurden. Nur mit entspr. Belüftung wäre eine sinnvolle Nutzung des Gebäudes vorstellbar.

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung des Groß Nemerower Heimatforschers Lothar Hannß.

Rainer Horn - Dabelow

***

Text von Lothar Hannß

Ulrich Blume (Kulturchef vom Rathaus Torgelow) und mit grüner Jacke, Kurt Reinholz, der Bürgermeister von Basedow bei Malchin. Bei unserer Suche nach leeren Chronikbüchern sind diese beiden fündig geworden und konnten uns helfen. Torgelow hat uns 2 große und ungenutzte Chronikbücher übergeben und Basedow ein großes Buch. Vielen Dank!

Copyright 2021 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte der Webseite vom Kulturverein Groß Nemerow, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, beim Kulturverein Groß Nemerow. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Internetangebotes verwenden möchten.

Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).